Ansiedad desmedida en el pequeño cuarto. Desahucio a la vuelta de la esquina. Expulsado de aquello que más se acerca a la idea absurda del hogar por la burocracia extendida en un mundo de locos. La burocracia de las palabras que tardan en ser entendidas.

El peso amargo del desposeimiento más absoluto cae sobre mis hombros. El peso propio de la estructura ósea de mis huesos se torna más frágil que nunca y no sustenta ya un cerebro, en proceso de expansión, a punto de explotar.

Miro la televisión. La veo. Y con ella escapo a un mundo de personas que en ningún caso son yo por el simple echo de olvidar. ¿Olvidar el qué? Más bien borrarlo todo de un plumazo y sumirme en la mayor inexistencia posible dentro de mi propio ser.

Nunca me ha gustado vivir. Es triste pero es así. Nadie conoce mis complejos presentes aunque quizás no sólo sean eso. Puede ser que mi propio ser podrido me pudra más y más por dentro y por fuera.

Y me canso enormemente de amargar y de amargarme. Estoy harto de ansiar un amor que nunca llega. Estoy siguiendo el lento camino del porvenir en un mundo en el que cada vez más un halo de zombie me rodea.

No es una llamada de socorro. Es un grito de desesperación.

Mañana será otro día en el recurrente pasar de los días de un mundo con nubes cada vez más oscuras que convierten la vanidad humana en lo más asquerosamente importante.

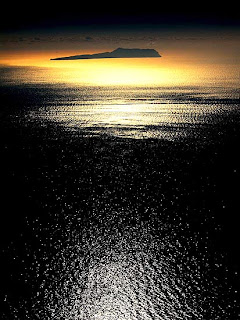

Quiero descender suavemente sobre alguna selva deshabitada y encontrarme en un nuevo mundo de nuevas estrellas. Quiero quemar el paracaídas que me lleve hasta ese sitio y nunca más recordar lo que sucedió antes de aquel momento. Y así configuraré el precipitado descenso de todo aquello que me puedo llevar a otro mundo, otra vida, de una manera muy real.